新闻中心

裁判也能隔扣了,业余篮球的未来在哪里?

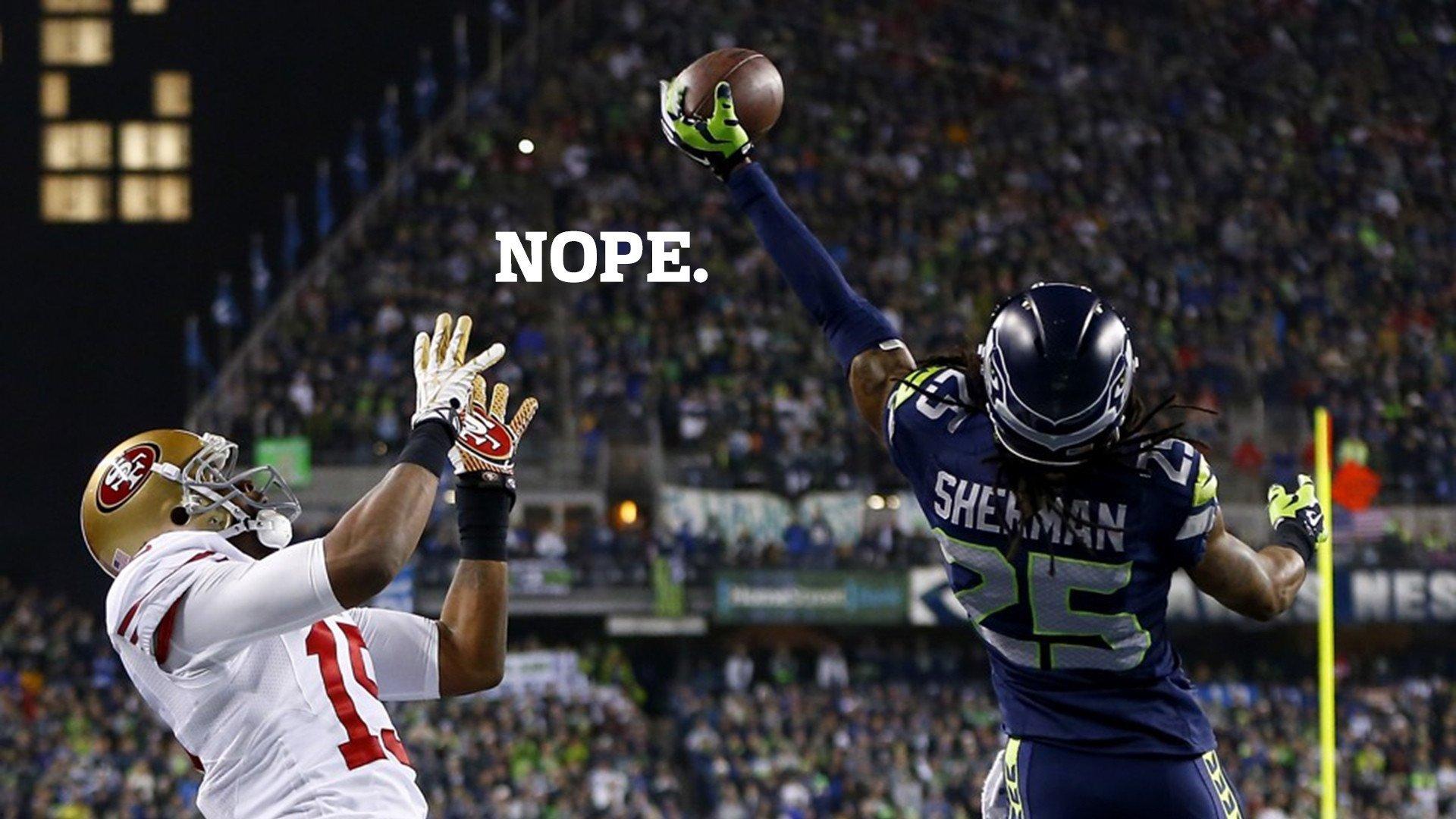

在篮球场上,裁判通常被视为规则的执行者,他们冷静地吹哨、判罚,确保比赛的公平进行,最近一场业余篮球联赛的意外事件,却让这个角色彻底颠覆了传统认知,一名裁判在比赛间隙,突然跃起完成一记震撼全场的“隔扣”动作,将球狠狠砸进篮筐,这一幕被观众拍下并迅速在社交媒体上传播,引发热议,网友们纷纷调侃:“裁判都能隔扣了,我们这些业余选手以后怎么玩?”这不仅仅是一个娱乐性的话题,更触及了业余体育的公平性、参与度以及未来发展方向。

这场事件发生在上周末的“城市之光”业余篮球联赛的半决赛中,比赛进行到第二节休息时,一名身材高大的裁判——后来被确认为前职业篮球运动员李明——在清理场地时,突然接到一名球员的传球,他顺势起跳,以流畅的动作完成了一记势大力沉的扣篮,引得全场沸腾,视频片段在抖音、微博等平台迅速走红,点击量突破百万,许多观众表示,这记扣篮堪比职业选手的水平,让人难以置信裁判竟隐藏着如此实力。

李明的背景很快被挖掘出来,他今年35岁,曾在中国篮球协会(CBA)效力多年,因伤退役后转行裁判,致力于推广基层篮球,在接受采访时,他坦言这一举动是即兴而为,目的是为了活跃气氛,但他也强调:“作为裁判,我的首要职责是维护比赛公平,这次行为纯属意外,希望大家不要过度解读。”尽管如此,这一事件还是引发了连锁反应,联赛组织方已启动调查,评估这是否违反裁判行为准则,同时许多业余球员开始质疑:如果裁判本身具备超强运动能力,会不会在无形中影响比赛的公正?

从体育社会学的角度来看,这一事件反映了业余篮球领域的深层次问题,它突显了裁判角色的演变,传统上,裁判被视为中立的第三方,但随着体育产业的发展,许多前职业选手加入裁判行列,他们带来的专业知识和体能优势,既能提升判罚准确性,也可能引发公平性质疑,在一些高强度比赛中,裁判的身体素质可能无意中影响他们对球员动作的判断,尤其是涉及身体接触的犯规,李明的隔扣行为,虽属娱乐,却让业余球员感到压力:如果裁判都能轻松完成高难度动作,普通玩家的技术差距是否会被进一步放大?

这一事件引发了关于业余体育参与度的讨论,篮球作为全球普及的运动,在中国拥有庞大的业余基础,据统计,2024年中国业余篮球参与者超过3000万人,联赛数量逐年增长,类似“裁判隔扣”的新闻,可能会加剧业余选手的焦虑感,许多网友在社交平台上留言:“我们打球是为了乐趣和健康,现在连裁判都这么强,感觉比赛变得更竞争化了。”这种情绪如果蔓延,可能导致部分玩家退出,影响基层体育的活力,体育专家王教授指出,业余体育的核心在于包容性和娱乐性,过度强调“精英化”会削弱其社会价值,联赛组织者需要平衡专业与业余的界限,例如通过培训提升裁判的公正性,同时鼓励更多元化的参与形式。

从技术层面分析,隔扣动作本身需要极高的弹跳力、核心力量和协调性,通常只有职业球员能稳定完成,李明的表现提醒我们,业余篮球的训练和选拔体系可能存在漏洞,当前,许多业余联赛的裁判培训侧重于规则知识和心理素质,但忽略了身体能力的评估,组织方或许需要引入更严格的裁判认证标准,包括体能测试,以确保他们不会在无意中影响比赛动态,这也为篮球装备和科技公司带来商机,智能传感器和AI分析系统可以帮助监测裁判和球员的表现,提供数据支持,减少主观偏差。

这一事件也展示了体育娱乐化的积极面,在社交媒体时代,类似的“爆点”事件能迅速吸引公众注意力,推动篮球运动的普及,许多年轻人因为李明的视频而对篮球产生兴趣,参与本地联赛的报名人数在事件后有所上升,体育营销专家张女士认为,这体现了“破圈”效应:通过意外事件,体育内容能跨越传统边界,触及更广泛的受众,联赛组织者可以借此机会,推出更多互动活动,如裁判表演赛或业余选手训练营,以增强粉丝黏性。

展望未来,业余篮球需要在公平与娱乐之间找到平衡点,裁判的隔扣行为虽是个例,但它提醒我们,体育的本质不仅是竞争,更是连接人与人的桥梁,随着2025年体育政策的推进,中国业余体育预计将更注重社区建设和健康促进,国家体育总局近期提出的“全民健身2030”计划,强调降低参与门槛,鼓励各年龄段人群加入运动,在这种情况下,裁判和球员的角色可以更灵活,比如引入“玩家裁判”制度,让业余选手轮流执裁,以增强理解和合作。

裁判隔扣事件不只是一种谈资,它揭示了业余体育生态的演变,我们不必过度担忧“以后怎么玩”,而应视其为契机,推动更包容、创新的篮球文化,通过加强培训、利用科技和强化社区精神,业余篮球可以继续成为普通人释放激情、追求健康的乐园,毕竟,体育的魅力在于,每个人都能找到自己的位置——无论你是场上的球员,还是偶尔惊艳全场的裁判。

2025-10-15

2025-10-15  浏览次数:

次

浏览次数:

次  返回列表

返回列表